In einem Umfeld, das von Statistiken, Algorithmen und Datenmodellen geprägt ist, spricht sie über Empathie.

Professorin Inhwa Kim – eine Forscherin und Spezialistin im KI- und Retail-Bereich, die Künstliche Intelligenz nicht nur entwickelt, sondern aus verschiedenen Perspektiven versteht: technisch und analytisch, sowie psychologisch kommunikativ – und zutiefst menschlich.

Während meines Austauschsemesters an der Oregon State University durfte ich mich mit ihr über Maschinen unterhalten, als wären sie Wesen, die lernen, uns zu verstehen. Sie erklärte mir, wie gerade diese empathische Ebene hilft, die Integration von KI in unseren Alltag besser zu akzeptieren.

Ihre Forschung beleuchtet die psychologischen und kommunikativen Mechanismen, die bestimmen, ob wir Technologien wie KI und humanoide Roboter annehmen oder ablehnen.

Es geht also nicht nur um Algorithmen, sondern um Emotionen, Sprache und Wahrnehmung – um die feinen Zwischentöne, die Vertrauen erst möglich machen. Und in einer Welt, in der der Markt für Retail-Robotics bis 2033 auf über 200 Milliarden US-Dollar wachsen soll, ist klar: Die Zukunft des Einkaufens wird nicht nur intiligenter, sondern auch empathischer.

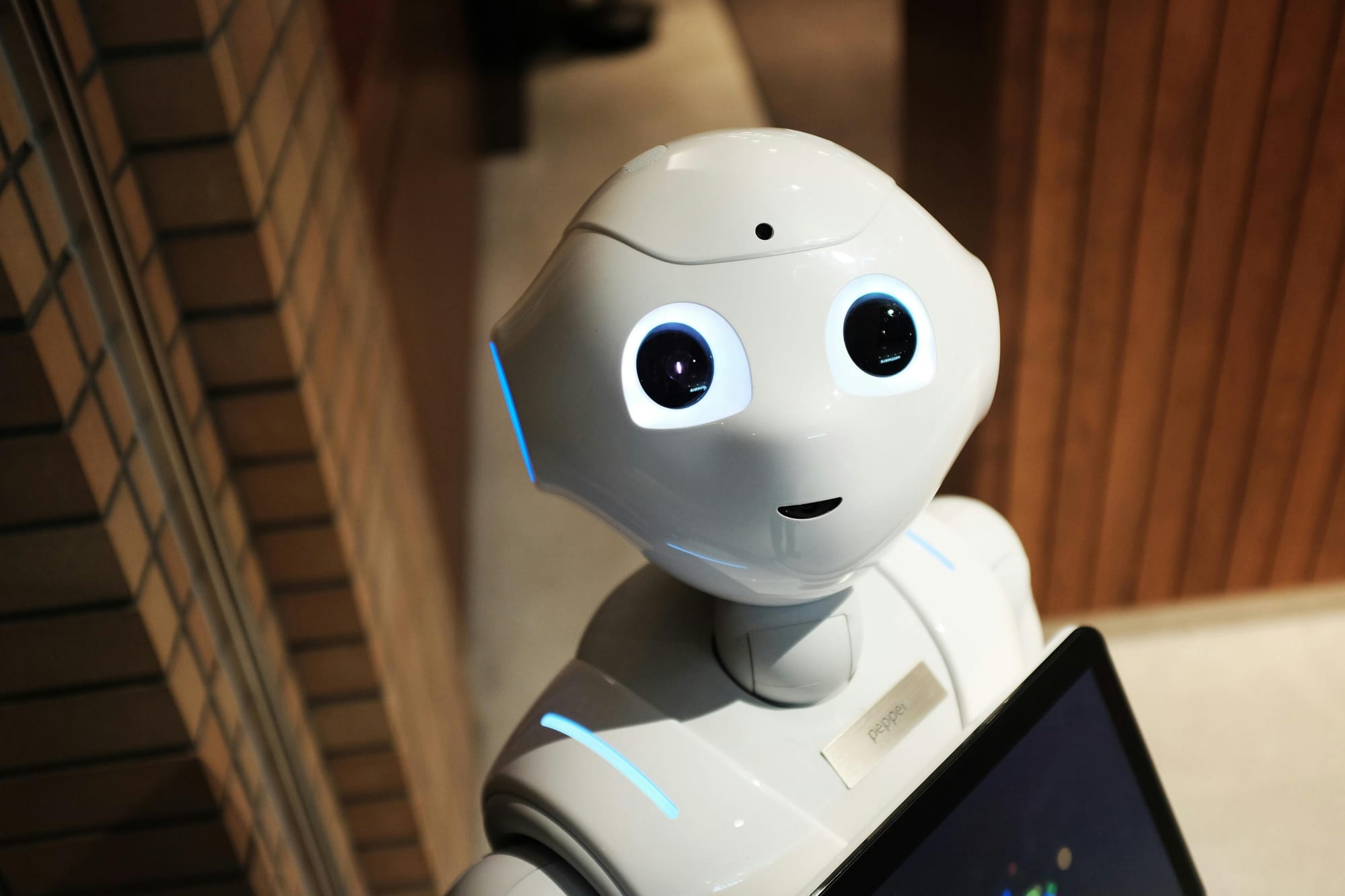

Pepper: Der Roboter, der Gefühle erkennt

Im VolShop der University of Tennessee begrüßte der humanoide Roboter, Pepper, täglich Studierende und Besucher – mit runden Augen, sanfter Stimme und erstaunlich guter Menschenkenntnis. Mittlerweile findet das Modell auch Anwendung in der Gastronomie.

Prof. Kim wertete die Ergebnisse seiner Performance aus. Interessant ist dabei nicht nur Peppers Kompetenz als Ladenpersonal, sondern auch, wie unterschiedlich Kundinnen und Kunden reagierten. Manche winkten, andere machten einen Schritt zurück. Doch wer sich einließ, blieb oft länger – und empfand die Interaktion als überraschend angenehm (Kim, 2025).

Das Muster wurde klar: Menschen akzeptieren Roboter, wenn sie sich verstanden fühlen. Nicht Effizienz, sondern Persönlichkeit zählt.

Es steht fest, dass wahrgenommene Hilfsbereitschaft, soziale Intelligenz und höfliche Kommunikation entscheidend sind. Wenn Pepper Empathie simuliert, empfinden Kundinnen und Kunden die gesamte Marke als zugänglicher und moderner (Kim, 2025).

Ihre Forschung an der University of Tennessee zeigt, dass Akzeptanz und Vertrauen in KI nicht allein durch technischen Fortschritt oder Effizienzgewinne entstehen, sondern durch Verständnis – durch gezielte Kommunikation, Blickkontakt, Resonanz (Kim, 2025).

Kurz gesagt: Technologie wird dort menschlich, wo sie uns das Gefühl gibt, unsere Werte zu spiegeln und zu vertreten.

Zwischen Algorithmen und Atmosphäre

Online-Shopping bietet Effizienz, aber kein Gefühl. Genau hier liegt die Chance des stationären Handels – er kann berühren, überraschen, verbinden.

KI-gestützte Roboter schaffen ein neues Zwischenspiel: Sie geben dem Laden wieder eine Stimme. Statt anonymer Abläufe entstehen hybride Einkaufserlebnisse, in denen Daten und Emotionen Hand in Hand gehen. Laut Prof. Kim hängt die Akzeptanz solcher Systeme weniger von technischer Brillanz als von sozialem Taktgefühl ab (Kim, 2025). Ein freundlicher Ton, ein passender Blickkontakt – Details, die den Unterschied machen.

So entsteht eine neue Art von Kundenservice: digital gestützt, aber zutiefst inspiriert von menschlichen Werten. Der stationäre Handel wird so zum Ort, an dem Technologie nicht ersetzt, sondern erweitert.

Digitale Influencer: Wenn KI Gesichter bekommt

Während Pepper im Laden steht, wirken andere KIs längst in den sozialen Medien. Virtuelle Influencer wie Lil Miquela oder Zoe Dvir haben Millionen Fans und echte Markenverträge – obwohl sie gar nicht existieren.

Prof. Kim und ihr Team wollten wissen, wann solche Figuren glaubwürdig wirken.

Das Ergebnis ist faszinierend: Zu viel Realismus führt zu Unbehagen, zu wenig wirkt unecht. Der emotionale Sweet Spot liegt dazwischen – „echt genug, um zu berühren, künstlich genug, um zu faszinieren“ (Kim, Ki, Lee & Kim, 2024).

Virtuelle Influencer funktionieren, weil sie berechenbar sind. Sie werden nie müde, sagen nie das Falsche – und sind dabei oft erstaunlich authentisch. Die jüngsten Fortschritte in der KI-gestützten Bild- und Videogenerierung, etwa durch neue Modelle wie Sora 2, haben diese Illusion noch verstärkt. Eine paradoxe Form von Echtheit, die Marketing gerade neu definiert, aber in Bereichen wie Datenschutz und dem Recht am eigenen Bild auch Bedenken aufwirft, da diese Tools leicht missbraucht werden können.

Wenn KI zur Stimme einer Marke wird, steht nicht die Technologie im Vordergrund, sondern die Geschichte, die sie erzählt. Somit steigt auch die Verantwortung derjenigen, die ihr eine Stimme geben.

Verantwortung und Ethik in Zeiten der Automatisierung

Mit jeder Innovation wächst auch die Verantwortung. KI verändert den Handel – aber auch die Arbeit. Roboter übernehmen Routineaufgaben, doch sie schaffen zugleich neue Jobs in Entwicklung, Betreuung und Datenanalyse. Entscheidend ist, ob Unternehmen KI als Werkzeug oder als Ersatz verstehen.

Wer sie nutzt, um Menschen zu unterstützen und zu stärken, wird gewinnen. Wer sie einsetzt, um sie zu verdrängen, verliert nicht nur Vertrauen, sondern langfristig auch den Wettbewerbsvorteil. Genau hier trennt sich die Zukunft: zwischen jenen, die KI ethisch blind zur bloßen Umsatzsteigerung einsetzen, und denen, die nachhaltigen Fortschritt anstreben.

Auch im Marketing gilt: Transparenz ist die neue Währung. Wenn virtuelle Gesichter echte Emotionen erzeugen, müssen Kundinnen und Kunden wissen, dass dahinter Algorithmen stecken. Vertrauen entsteht auch hier nicht durch Perfektion oder Effizienz, sondern durch offene, ehrliche Kommunikation.

Fazit

Künstliche Intelligenz verändert, wie wir einkaufen, denken und fühlen. Aber vor allem bringt sie Maschinen bei, uns zu verstehen – sowohl in Algorithmen als auch in physischer Präsenz – und zwingt uns, über das Menschliche im Digitalen neu nachzudenken.

Roboter wie Pepper oder virtuelle Influencer sind keine Science-Fiction mehr, sondern Spiegel unserer Werte. Sie zeigen, wie nah sich Technologie und Empathie kommen können, wenn wir sie richtig gestalten.

Denn am Ende geht es nicht darum, dass Maschinen menschlicher werden, sondern darum, dass wir nicht vergessen, die Menschlichkeit in der Technologie zu bewahren.